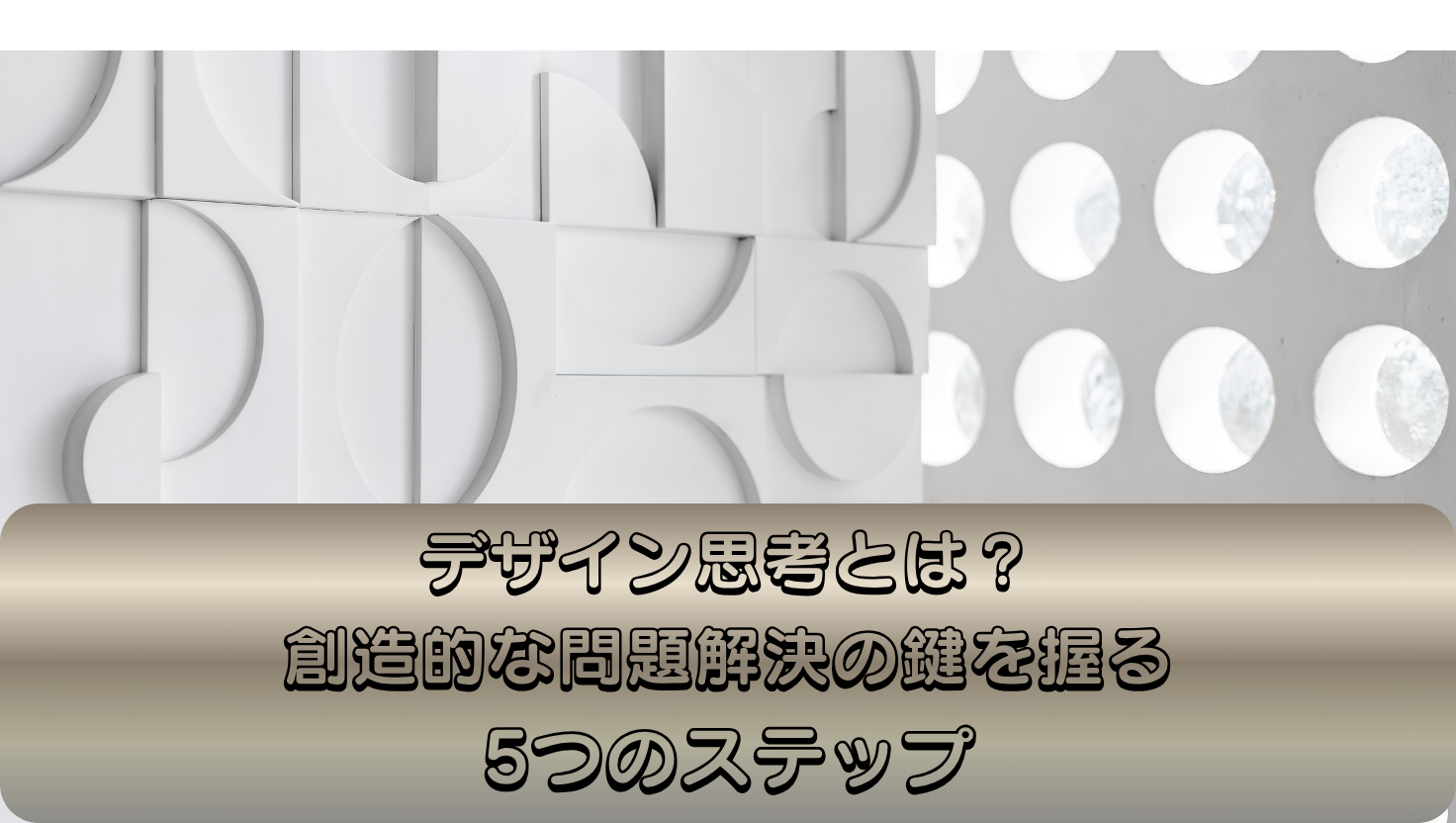

今回は、創造的な考え方によって問題を解決する「デザイン思考」についてお伝えできればと思います。

デザイン思考とは?

「デザイン思考(Design Thinking)」とは、ユーザーの視点に立って課題を発見し、創造的な方法で解決する考え方のことです。

デザインというと「見た目を整えること」と思われがちですが、デザイン思考はもっと深いもの。

「人の課題を理解し、共感から新しい価値を生み出す」ための”思考プロセス”です。

もともとはスタンフォード大学やIDEO(アメリカのデザイン会社)が提唱し、今ではGoogle・Apple・P&Gなど世界中の企業が導入しています。

思考プロセスに関しては、こちらもご覧ください。

デザイン思考の5つのステップ

デザイン思考は主に以下の5つのプロセスで構成されています。

① 共感(Empathize)

ユーザーがどんな課題を抱えているのかを深く理解する段階です。

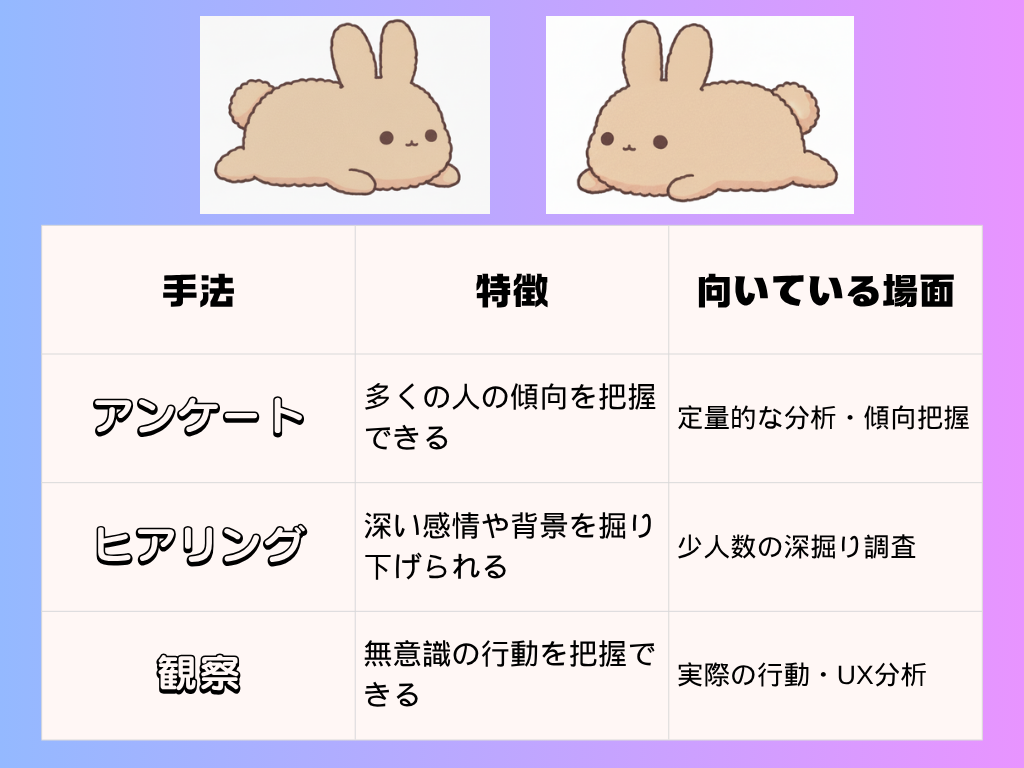

アンケートやヒアリング、観察を通じて、「なぜその行動をとるのか」「何に困っているのか」を探ります。

💡例:カフェの新メニュー開発(デザイン思考の「共感」フェーズ)

🔍目的

お客様が「なぜ特定のドリンクを選ぶのか」「何に満足・不満を感じているのか」を理解する。

🗒方法と内容

- アンケート

→「どんな気分のときにカフェを利用しますか?」「甘さやカロリーで気にしている点はありますか?」 - ヒアリング(インタビュー)

→「いつも頼むメニューを選ぶとき、どんなことを考えていますか?」 - 観察

→注文時にメニューを迷う時間、写真を撮る行動、座席の選び方などをチェック。

💬発見できたこと(例)

「おしゃれだから頼む」というよりも、

→「SNSで映えること」「自分のご褒美時間に合うか」を基準に選んでいる人が多い。

→ 結果として、“見た目×癒し”を意識した新メニュー開発へつながる。

💡例:社内の業務改善(社員向けヒアリング)

🔍目的

なぜ社員が「業務報告書の提出を後回しにしてしまうのか」を知りたい。

🗒方法

- アンケート:「報告書を作成するうえで面倒に感じる点を教えてください」

- ヒアリング:「提出が遅れるとき、どんな状況が多いですか?」

- 観察:実際に作業を行っている様子を横で観察し、時間がかかっている工程を確認。

💬発見できたこと

→ 多くの社員が「フォーマットが複雑で、どこに何を書くか迷う」ことにストレスを感じていた。

→ システム改善よりも、フォーマットの簡略化が最も効果的な対策だと判明。

💡例:子育てアプリの開発(ユーザーリサーチ)

🔍目的

「なぜアプリの記録機能を使わなくなるのか」を探る。

🗒方法

- アンケート:「どの機能をよく使っていますか?」「使わなくなった理由は?」

- ヒアリング:「どんな場面で使おうと思っていましたか?」

- 観察:実際の操作シーンを観察し、入力画面で手が止まるタイミングを分析。

💬発見できたこと

→ 子育て中は「片手で操作できない」「記録に時間がかかる」ことが理由。

→ 機能を増やすより、“ワンタップで記録できるUI”が求められていると判明。

💡例

:人材育成・コーチングの現場での観察例

🔍目的

部下が「積極的に発言しない理由」を探る。

🗒方法

- ヒアリング:「発言するときに、どんな不安を感じますか?」

- 観察:会議中の反応や表情、他者の発言後のリアクションを確認。

💬発見できたこと

→ 「上司の反応を見てから話す」という心理的安全性の問題。

→ 対策として、“正解を求めない会議”や“意見に対する感謝のリアクション”を導入。

● ポイント:ユーザーが“言葉にしていない不満”を見つけることが大切。

② 問題定義(Define)

集めた情報から「本当の課題は何か」を明確にします。

たとえば、テレビに不具合かもって思っている方がいるとして

「お客様が商品の操作方法をわかっていない」ではなく、「説明書が難しすぎて読む気にならない」という“根本的な問題”を特定します。

③ 発想(Ideate)

課題を明確にしたら、自由にアイデアを出すフェーズです。

ブレインストーミングで数を出し、「質」より「量」を重視します。

✨ブレインストーミングで大切なルール

| ルール | 意味 |

| 批判しない | 「それは違う」と否定すると発想が止まる |

| 質より量 | 最初は数を出すことに集中 |

| アイデアを組み合わせる | 他人の案をヒントに派生アイデアを作る |

| 楽しむ | 笑いや遊び心のある場ほど創造性が高まる |

💡例:社員が「残業を減らせない」原因に対するアイデア出し

🎯 課題

「残業を減らしたいが、仕事量が多くて難しい」という声が多い。

どうしたら効率よく働けるか、チームでアイデアを出す。

💭 ブレインストーミング内容

- 残業ゼロデーを強制導入

- 1日の会議を最長30分に制限

- 朝型勤務を試してみる

- 仕事を「やらないリスト」で可視化

- Slackで“今日の優先3タスク”を共有

- 「定時で帰れた人にポイント制度」導入

💡結果

話し合いの中で「やらないリストを作る」というシンプルな案が採用され、

業務整理が進んだことで、自然と残業が減った。

👉 とにかく数を出す中で、“現実的で効果的な案”が浮かぶことも多い。

💡例:地域イベントの集客を増やすアイデア出し

🎯 課題

毎年同じ内容でマンネリ化しているイベント。

どうすれば若者層にもっと参加してもらえるか?

💭 ブレスト内容

- SNS映えする“屋台アート”を作る

- 地元インフルエンサーを呼ぶ

- スタンプラリーをARアプリで体験型に

- 子どもと親が一緒に挑戦できる「親子対決ゲーム」

- 夜にライトアップ×DJイベント化

- 「浴衣で来たらドリンク無料」キャンペーン

💡結果

「浴衣で来たらドリンク無料」案が大好評でSNS拡散。

翌年は来場者が前年比130%に。

👉 自由な発想の中から、“現実的で話題性のある企画”が生まれる。

「質より量」を重視するのは、

まだ“正解が分からない課題”に向き合うためです。

たくさんのアイデアを出すことで、

最初は“無理”と思っていたものが、

新しい可能性や視点のきっかけになります。

まずは“出す”。

そのあとに“磨く”。

――それが、創造の第一歩です。

④ 試作(Prototype)

出したアイデアを「形にしてみる」段階です。

ペーパーモデル、スケッチ、簡易アプリなど、完成度よりスピードを重視します。

試作は「考えるための道具」。実際に作ることで、頭の中だけでは見えなかった”問題点”が見つかります。

⑤ テスト(Test)

最後に、ユーザーに使ってもらい、反応を確かめます。

ここで得たフィードバックをもとに、もう一度アイデアや試作を修正します。

この「改善のループ」こそが、デザイン思考の最大の特徴です。

デザイン思考をビジネスに活かすには

デザイン思考は、デザイナーだけのものではありません。

営業、企画、教育、マネジメント、すべての分野に応用できます。

たとえば:

- 企画職:お客様の「本当の課題」を見抜く

- 教育現場:生徒が「なぜつまずくのか」を共感して探る

- 経営層:社内メンバーの視点から組織課題を発見する

つまり、「相手の立場で考える力」を育てるのがデザイン思考の最大のメリットです。

今日からできるデザイン思考の練習法

- 「なぜ?」を3回繰り返して課題の本質を探る

- 相手の立場で1日を過ごすつもりで観察してみる

- 失敗を恐れず、アイデアをすぐ形にしてみる

小さな一歩でも、思考の柔軟性が格段に上がります。

デザイン思考を使った成功事例

💡事例1:Apple(アップル)

iPhoneやMacの成功は、まさに「ユーザー体験」を軸にしたデザイン思考の成果です。

「使いやすさ」「直感的な操作感」「デザインの美しさ」すべてが、ユーザーの感情を理解することから始まっています。

💡事例2:P&G

洗剤の開発において、実際の家庭を訪問し、主婦の方がどんな状況で掃除をしているかを観察。

その結果、“汚れを落とす”より“家事をラクにしたい”というニーズに気づき、新商品のヒントを得たそうです。

まとめ

デザイン思考は、

「問題を正しく定義し、人に寄り添い、創造的に解決する」ための思考法です。

デザイン思考とは?

デザイン思考の5つのステップ

① 共感(Empathize)

② 問題定義(Define)

③ 発想(Ideate)

④ 試作(Prototype)

⑤ テスト(Test)

デザイン思考をビジネスに活かすには

- 今日からできるデザイン思考の練習法

- デザイン思考を使った成功事例

🔑ポイントまとめ

- 共感 → 問題定義 → 発想 → 試作 → テスト

- 完璧より“行動と改善のサイクル”が大事

- どんな職業でも応用できる「人間中心の考え方」

「ひらめき」は、考えるより“感じること”から始まります。

ユーザー、同僚、お客様──誰かの立場で一日を過ごしてみる。

それだけで、あなたの仕事の見え方が変わってくるはずです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!!

コメント